- Home >

- お知らせ

「止まぬ雨などない」

歯周病と糖尿病は関係あり!?

本当はこわい歯周病

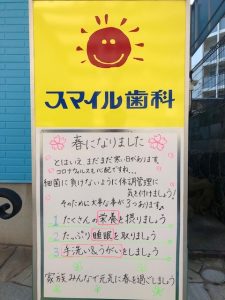

春

新型コロナウイルス

国をあげてのコロナ対策として緊急事態宣言が発令されたわけですが、今のところ結果が芳しくないように思えます。一国民として思う事は多々あります。

新型コロナに絞って言わせてもらうと、人→人感染より、人→ウイルスが付着した物→人の方でより沢山の感染者が出ている可能性があるようなので、そちらの対策を行っていかないといけない様です。

ネットなどで得た知識をあげるなら、、密室空間であり、不特定多数の人が肌を付け、しかもしぶきの舞う公共のトイレ等は要注意のようです。小山さんと内容がかぶるのですが、私が始めた新型コロナ対策としては、ラバラックDという義歯洗浄剤を20倍に薄めスプレーにしています。

【ラバラックDの成分】

・次亜塩素酸ナトリウム2.0%

・界面活性剤4.5%

物の表面に対しての消毒として0.1%の次亜塩素酸ナトリウムが有効らしいのでこれでいけるはずです。

春

マスクがない

入れ歯のメンテナンス≪ピカッシュ≫

口の中のヨゴレと肺炎は関係あり!?

肺炎とは

→肺炎は日本人の死因の第3位(2014年)

肺炎での死亡者の約95%が65歳以上の高齢者と言われています

この肺炎のうち、特に口の中の細菌が肺まで届いて

炎症を起こすものを誤嚥性肺炎といいます

せきをする反射が弱くなった、高齢者に多く見られます

※誤嚥・・・本来、食道に入るべき食べ物や唾液が誤って気管に入る事です

※誤飲・・・食べ物以外の物を誤って口から摂取することです。誤嚥とは異なります

口の中のヨゴレと誤嚥性肺炎は関係あります!

→誤嚥性肺炎の原因となる細菌のほとんどは、口の中が汚いために、

ふえてしまったものです

日常の歯みがきや入れ歯のそうじ・手入れをきちんとしましょう

歯科衛生士等による専門的口腔ケアで口の中がきれいになると、

誤嚥性肺炎のリスクを減らすことができます

誤嚥性肺炎の予防のためにも

専門的口腔ケアを受けましょう

~福岡県歯科保険医協会~

歯の豆知識No.17より引用 豊岡

歯周病と心筋梗塞は関係あり!?

血管内プラークとは

→血管壁にこびりついたコレステロールを血管内プラーク(粥腫(ジュクシュ))といい、

放っておくと動脈硬化を生じたり、プラークが破れると血の塊(血栓(ケッセン))が

できることで心臓への血流が悪くなり、心臓の筋肉に酸素や栄養の供給が

不足したり、完全に途絶えてしまいます。

歯周病と狭心症・心筋梗塞は関係あります!

→狭心症の主な原因は、血管の動脈硬化によって心筋への酸素供給不足に

よるもので、心筋梗塞は、血栓によって完全に血流が途絶える事で、

心筋が壊死してしまう状態をいいます。

これらの病気を引きおこす血管内プラークは、糖尿病、高血圧の他に、

歯周病原因菌などの刺激によって発症すると報告されています。

狭心症・心筋梗塞の予防のためにも

歯周病の予防・治療が大切です

定期的に歯科医院で健診を受けましょう

~福岡県歯科保険医協会~ 歯の豆知識NO.18より引用 豊岡

スタッフ日記

最新の投稿

- 2024/09/06

- 10月休診のお知らせ

- 2022/04/23

- 5月休診日のお知らせ

- 2021/11/22

- 12月休診日のおしらせ

月別アーカイブ

- 2026年2月 (12)

- 2026年1月 (5)

- 2025年12月 (6)

- 2025年11月 (8)

- 2025年10月 (6)

- 2025年9月 (11)

- 2025年8月 (10)

- 2025年7月 (8)

- 2025年6月 (11)

- 2025年5月 (7)

- 2025年4月 (10)

- 2025年3月 (6)

- 2025年2月 (6)

- 2025年1月 (14)

- 2024年12月 (13)

- 2024年11月 (11)

- 2024年10月 (9)

- 2024年9月 (12)

- 2024年8月 (10)

- 2024年7月 (14)

- 2024年6月 (10)

- 2024年5月 (12)

- 2024年4月 (9)

- 2024年3月 (8)

- 2024年2月 (14)

- 2024年1月 (8)

- 2023年12月 (11)

- 2023年11月 (12)

- 2023年10月 (9)

- 2023年9月 (11)

- 2023年8月 (6)

- 2023年7月 (10)

- 2023年6月 (12)

- 2023年5月 (11)

- 2023年4月 (10)

- 2023年3月 (14)

- 2023年2月 (8)

- 2023年1月 (15)

- 2022年12月 (10)

- 2022年11月 (11)

- 2022年10月 (13)

- 2022年9月 (11)

- 2022年8月 (12)

- 2022年7月 (14)

- 2022年6月 (14)

- 2022年5月 (12)

- 2022年4月 (16)

- 2022年3月 (11)

- 2022年2月 (14)

- 2022年1月 (13)

- 2021年12月 (15)

- 2021年11月 (13)

- 2021年10月 (10)

- 2021年9月 (12)

- 2021年8月 (11)

- 2021年7月 (11)

- 2021年6月 (13)

- 2021年5月 (13)

- 2021年4月 (11)

- 2021年3月 (12)

- 2021年2月 (12)

- 2021年1月 (14)

- 2020年12月 (9)

- 2020年11月 (13)

- 2020年10月 (11)

- 2020年9月 (12)

- 2020年8月 (11)

- 2020年7月 (12)

- 2020年6月 (13)

- 2020年5月 (11)

- 2020年4月 (17)

- 2020年3月 (8)

- 2020年2月 (13)

- 2020年1月 (14)

- 2019年12月 (12)

- 2019年11月 (10)

- 2019年10月 (14)

- 2019年9月 (8)

- 2019年8月 (11)

- 2019年7月 (13)

- 2019年6月 (10)

- 2019年5月 (11)

- 2019年4月 (13)

- 2019年3月 (11)

- 2019年2月 (16)

- 2019年1月 (11)

- 2018年12月 (14)

- 2018年11月 (15)

- 2018年10月 (15)

- 2018年9月 (15)

- 2018年8月 (15)

- 2018年7月 (16)

- 2018年6月 (16)

- 2018年5月 (15)

- 2018年4月 (15)

- 2018年3月 (17)

- 2018年2月 (11)

- 2018年1月 (14)

- 2017年12月 (10)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (4)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (6)

- 2017年6月 (3)

- 2017年5月 (5)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (6)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (6)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (5)

- 2016年9月 (2)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (8)

- 2016年6月 (4)

- 2016年5月 (8)

- 2016年4月 (4)

- 2016年3月 (5)

- 2016年2月 (4)

- 2016年1月 (8)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (5)

- 2015年7月 (5)

- 2015年6月 (8)

- 2015年5月 (7)

- 2015年4月 (1)

- 2015年2月 (1)

- 2015年1月 (2)

- 2014年12月 (8)

- 2014年7月 (4)

- 1225年1月 (1)

CONSULTATION HOURS

![job_shikaeisei[2]](http://smileshika.com/wp/wp-content/uploads/2020/02/job_shikaeisei2.png)

![yjimage[1] (3)](http://smileshika.com/wp/wp-content/uploads/2020/02/yjimage1-3.jpg)

![sick_haien_kekkaku_ojiisan[1]](http://smileshika.com/wp/wp-content/uploads/2020/02/sick_haien_kekkaku_ojiisan1.png)

![haguki_shisyuubyou_man[1]](http://smileshika.com/wp/wp-content/uploads/2020/02/haguki_shisyuubyou_man1.png)

![roujin_sinzouhossa[1]](http://smileshika.com/wp/wp-content/uploads/2020/02/roujin_sinzouhossa1.png)